《知古鉴今 汇聚交融 ——中国古代北方各民族交往交流交融文物展》展出玉器随想

玉器随想

知古鉴今 汇聚交融

——中国古代北方各民族交往交流交融文物展

近日,为促进博物馆文化资源互补衔接,发挥文化交流与合作,践行习近平总书记关于“第二个结合”的重要论述,使公众更好地认识源远流长、博大精深的中华文明,弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信,呼伦贝尔历史博物馆引进内蒙古明博草原文化博物馆《知古鉴今 汇聚交融——中国古代北方各民族交往交流交融文物展》临时展览,引进精品文物300余件,以实物遗存展示中国古代北方各民族交往交流交融的伟大历史。

内蒙古作为中华史前文明的重要发祥地之一,从70万年前的旧石器制造场,到新石器时代为数众多的文化遗址,都留下远古先民生活的印记。玉器是从新石器时代中晚期磨制石器中分化出来的一类装饰类器物,在早期具有一定的实用功能,但很快远古先民就发现其独特的美感与珍贵性,逐渐演变成集装饰、权力、祭祀等属性于一身的特殊器物,受到中国古代先民的喜爱,并与中华文明一同绵延至今,从此成为中华民族独特的精神象征,具备史诗般的浓厚底蕴。

中国人对玉的喜爱渗透在各个方面,早在东汉时期的《说文解字》中,对玉的释义为“石之美,有五德”,可见当时就赋予了玉非常高的评价。《说文解字》中与玉有关的字就多达百余个,其中,“璠(fán)”、“瑾(jǐn)”、“瑜(yú)”、“璿(xuán)”、“琳”、“壁”、“瑶”、“珏(jué)”等字都有美玉的意思。另外,中国古代关于玉的文化内涵也有很多,经常赋予其最美好的品质,如“宁为玉碎,不为瓦全”的高尚气节;“化干戈为玉帛”的和平思想;“玉不琢,不成器”的教育观;“君子比德于玉”的人文情怀 ,都是古代先民对玉的美好企盼。

本次展览展出新石器时代文化遗址的代表性玉器10余件,主要有兴隆洼文化玉器、红山文化玉器等。不同文化遗址出土的玉器在形制、质料等方面有所不同。以玉玦为例,在史前时期分布较广,延续时间较长,是史前玉器最具代表性的器型,对于史前文化的研究具有重要意义。

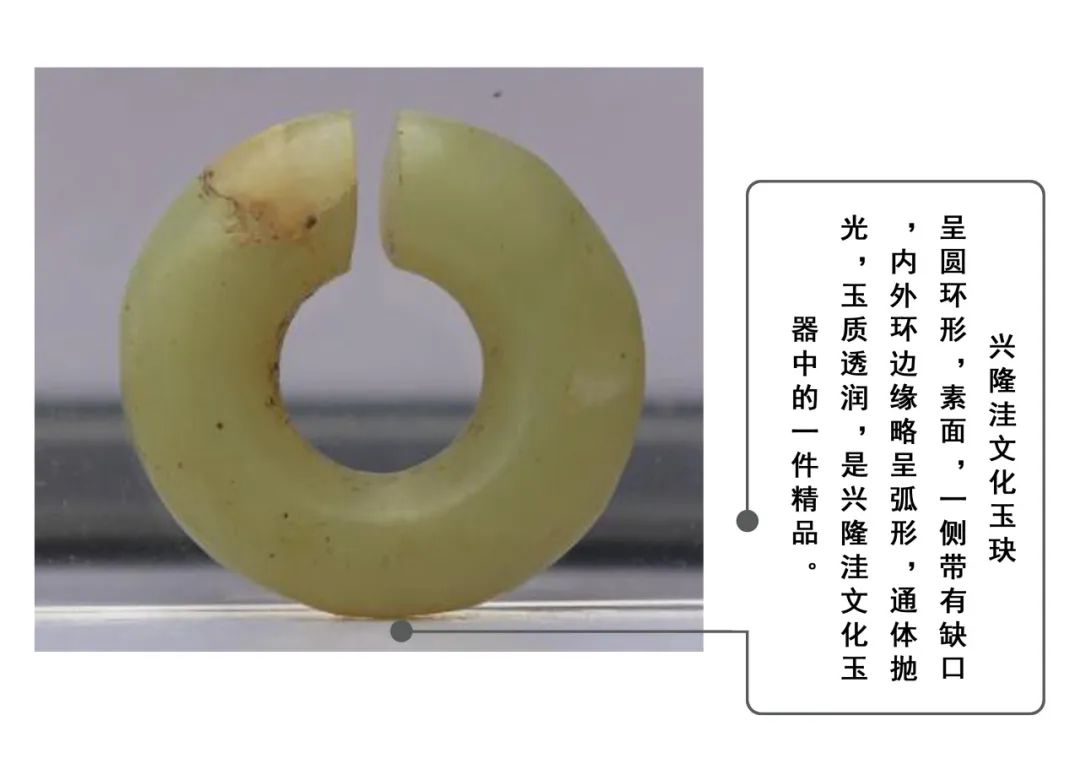

距今8200-7200年的兴隆洼文化玉器,是中国最早的成熟玉器。其玉质光洁、玉色以浅黄绿为主,玉料多为透闪石。器型种类较少,形制较为简单,纹饰以素面为多,主要有玉玦、玉匕、玉管、玉环、玉斧、玉凿、玉蝉等。

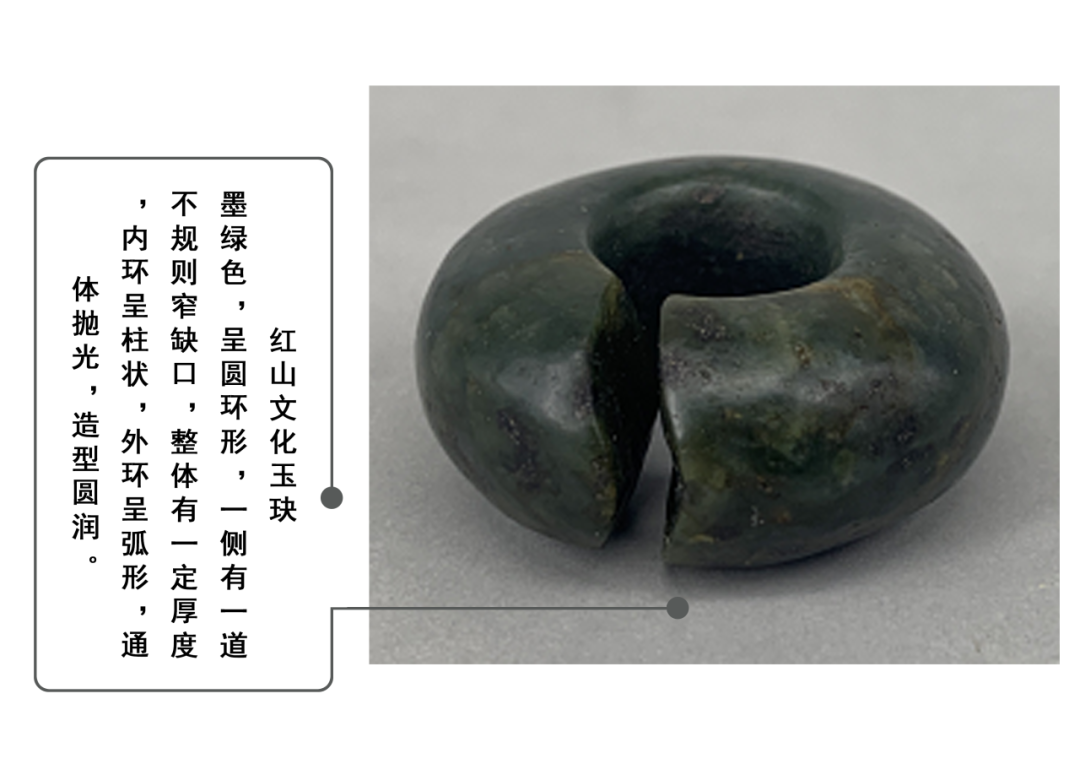

红山文化,发源于内蒙古中南部一带,距今6500-5000千年前,是华夏文明最早的文化遗迹之一,主要分布范围在今东北西部的广大地区。红山文化玉器代表着新石器时代中国北方史前玉器加工工艺发展到鼎盛阶段,玉器的制作工艺相对成熟,制作出较为复杂精美的勾云形佩、带齿兽面纹佩、筒形器、“C”形、玦形、丫形猪龙、壁形器、联璧形器、环、鸟、鸮、龟、鳖、蝉、玉人、玉凤等多个种类。

红山文化的玉玦与兴隆洼文化玉玦有一定的迭代和继承关系,在造型上,兴隆洼文化玉玦和红山文化玉玦都是有缺口的圆环形,纹饰多为素面通体磨光,玉料也大多相似。红山文化在玉玦的基础上衍生了玦形玉器,工艺形制更为精美,甚至后来被称为中华龙最早雏形的玉猪龙身上也有玦形器的影子,可见其影响之深。

与石器相比,实用玉器出土较少,仅有一部分作为工具和武器使用,发展到后期,也都发展为礼器,如玉斧、玉锛等;还有一部分作为祭祀的工具,帮助祭司沟通天地鬼神,还作为高等级的装饰器,为部落中的贵族所用或作为陪葬的用具。除此以外,玉器还有其独特的功能属性,那就是权力和等级的象征。在史前时期,生产力水平不发达,人们天然地对自然有着畏惧和崇拜的心理,衍生出原始的宗教,信仰天地自然,认为“万物有灵”。其中有一些较为特殊的人,标榜能够借助特殊的工具沟通自然,获得一定的启示,从而更好地指导人们的生产生活,这样的人作为部落的祭司或首领,他们掌握原始宗教的解释权,权力的雏形在这个时候已经产生。在祭司沟通天地的仪式中,使用的特殊工具很有可能包括在考古文化中大量出土的玉器。玉器的成熟标志着礼玉系统开始形成,自此以后,礼制不断向前发展,到了西周时期,礼玉制度已经完全成熟。在《周礼》中,已经明确地记述玉的使用制度和等级规范,如《周礼·春官·大宗伯》载:“以玉作六瑞,以等邦国:王执镇圭,公执恒圭,侯执信圭,伯执躬圭,子执榖壁,男执蒲璧”,可见当时以玉为载体,已经形成了严格的等级序列。此后,玉器不断被赋予新的内涵,玉器作为一种精神象征,渗透到中华文明的文化脉络中,其承载的文化认同感是中华文明区别于世界其他文明的显著标志。直到今天,中国人仍然喜爱这块特殊的“石头”,这是独属于我们的文化自豪与自信。

中华玉器的美无法用语言描述,大家可以前往呼伦贝尔历史博物馆近距离感受史前玉器和众多精美的文物,见证中华文明不同的艺术风格和文化传承,在这个寒冷的冬天,“玉”见温暖、“玉”见你!